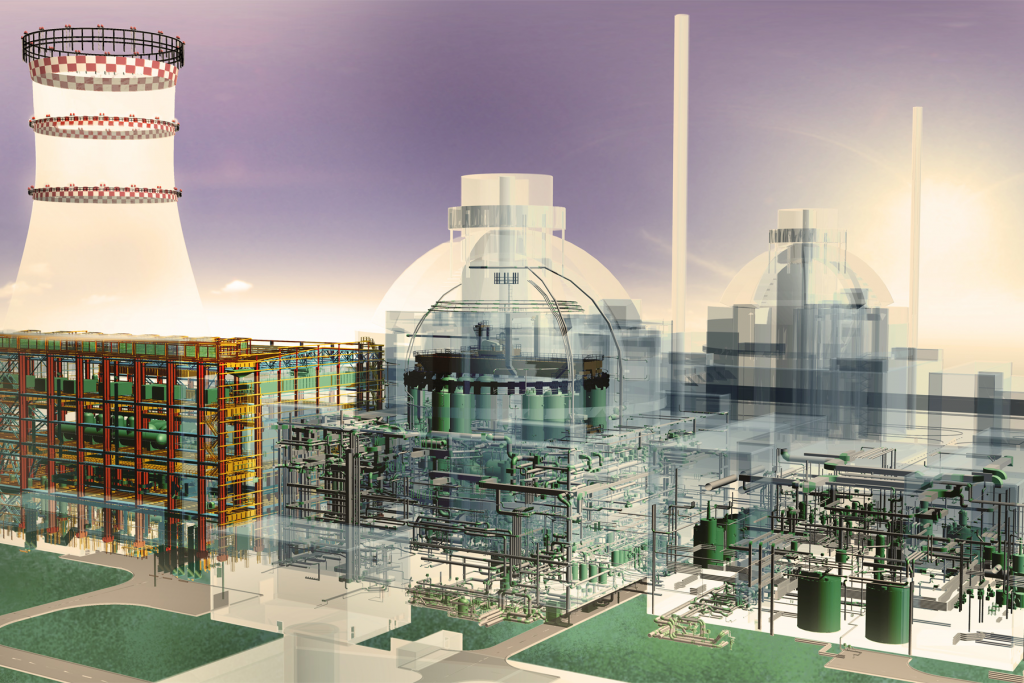

Фото: НИАЭП

Нижегородский «Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП») – организация, способности которой по выполнению инжиниринговых услуг признаны в отрасли наиболее высокими. На базе АО «НИАЭП» был создан инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» – Группа компаний ASE, объединившая АО «НИАЭП», АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ». Вручение Группе компаний ASE руководящей и направляющей роли тому свидетельство. О том, как видится проблема повышения эффективности управления строительством, рассказывает Сергей Петрович Олонцев, старший вице-президент по управлению российскими проектами АО «НИАЭП»

Кто прав, и что делать

– Сергей Петрович, каковы причины проблем при возведении новых энергоблоков российских АЭС?

– Ответ в самом вопросе, и главное слово – «новые». У нас наиболее быстро и эффективно получается строительство там, где мы имеем большой опыт. В-320 (последние энергоблоки Ростовской и Калининской АЭС) – проект с годами отработанной технологией, способами и методами строительства. Но теперь мы занимаемся возведением объектов принципиально новых – ленинградского и московского вариантов АЭС-2006, и приступили к сооружению ВВЭР-ТОИ. Это объекты поколения 3 и 3+, на каждом из них всегда есть проблемы в части проектирования, строительства, поставки оборудования, пусконаладки и ввода в эксплуатацию.

На опыте строительства мы пришли к пониманию, что на каждом из объектов должны быть созданы проектные управления. На стройплощадке работает руководитель проекта, в ранге вице-президента – он отвечает за стройку в целом, у него есть рычаги воздействия на каждого из участников строительства – проектировщиков, строителей, поставщиков оборудования, на компании по пусконаладочным работам (в тех случаях, когда за нами и пусконаладка – как например на Белорусской АЭС). Для руководителя проекта разработана система проектного управления, создан аппарат организационного управления, и структуры, которые ему оперативно подчинены по каждому из направлений. Таким образом именно руководитель проекта осуществляет строительство объекта, отвечает за все этапы. По сути, проектное управление является залогом успеха своевременного принятия решений.

Чтобы минимизировать и отчасти предугадать проблемы каждого объекта, нами введена система «Объединенный график» – по опыту предыдущего строительства мы в электронном виде расписываем этапы создания каждого объекта внутри АЭС, с некоторым допуском; учитываются увеличенные объемы, добавляются сроки, если есть новое оборудование. Общее время определяется директивными сроками на возведение блока, от 48 до 56 месяцев. Когда мы видим общие этапы стройки, то понимаем, какая проектная документация нам необходима к выполнению каждого этапа; соответственно, формируется график выпуска проектной документации. На основании проектно-сметной документации возникает спецификация на оборудование, которая ложится в график контрактации и поставки. И когда все эти аспекты объединяются в единый график, привязанный к каждому этапу строительства, тогда возникает ряд условных «реперных» точек – например, когда мы должны выйти на нулевую отметку реакторного отделения, то должны иметь соответствующий комплект оборудования, и проект в составе комплекта чертежей (тоже отраженных в графике). Эту ситуацию мы видим и планируем в идеале за год-полтора до начала строительства… в реальности же и сроки реального строительства, и выпуска проектно-сметной документации, и появление заказной спецификации сжимаются.

Чтобы оставаться в общем графике, используется ряд приемов. Например, заказ оборудования по аналогам; если мы применяли аналогичное оборудование ранее, то можем заложить аналогичные параметры в проект; они будут соответствовать реальным торгам на закупку оборудования. Объединенный график – инструмент, который мы пользуемся практически на каждой стройке в нашем генподряде.

При этом реальная жизнь может привносить в график «красные зоны» – непоставка проектно-сметной документации, когда стройка уже должна начаться; поставка оборудования приходиться на период строительства, с отклонениями по срокам… Основная задача проектного управления – такие ситуации предвидеть и вовремя осуществить корректирующие воздействия: поменять вектора стройки, перераспределить усилия, корректировать графики проектно-сметной документации, например отложив что-то, не влияющее на результат, и ускорив работу в критических точках; откорректировать сроки поставки оборудования. Эти вещи должны осуществляться до начала этапа возведения соответствующего конструктива.

– Каким образом происходит определение цены?

– Для работы нам нужны не только чертежи проектной документации, но и смета на реализацию этих работ. То есть в состав комплекта входят и чертеж, и обоснование стоимости этой работы. В части стоимости, есть проблема в том, что на сегодняшний момент мы по-прежнему используем индексный метод ценообразования – берем базовые цены, и умножаем на соответствующий индекс. Это общероссийская традиционная практика, тогда как на зарубежных объектах, и наших в том числе, используется ресурсный метод: реальная работа стоит реальных денег… с одной стороны это правильно, но для больших объектов, как энергоблоки АЭС, которые строятся в течение длительного периода, ориентироваться на текущие цены может быть не самым правильным подходом. Поэтому мы и продолжаем использовать базисно-индексный метод – хотя к моменту проведения работ заявленная цена может не соответствовать рынку. Поэтому приходится проводить уточнение и переутверждение стоимости – и эта трудоемкая работа порой отстает от выполнения фактических работ. То есть мы должны видеть финансовую ситуацию, понимать стоимость этой работы в реальности, видеть разницу с заложенной в проекте. Для этого у нас внедрена «Автоматическая система управления стоимостью», АСУС. Мы имеем полный проект и сметную документацию, и осуществляем контроль выбора лимитов по каждому из глав проекта, вплоть до локального сметного расчета. Здесь мы ежемесячно можем оценить стоимость, которую мы уже вложили в стройку, и сколько осталось – чтобы можно было воздействовать на эту ситуацию, увидеть приближение к лимиту и понять причину возникновения этой ситуации. Бывает и обратное – выполнение близко к 100 %, а лимит остается еще большой.

Поскольку все работы мы выполняем на основании конкурса, на основании сметной документации формулируется начальная минимальная цена, которая заносится в систему АСУС. Формируя начальную стоимость работ и оборудования, мы опираемся на лимиты – и допускаем некоторое снижение, чтобы затем компенсировать эти моменты, выбирая на конкурсе не самых дешевых субподрядчиков, а ориентируясь на их опыт и возможности.

Сроки на сегодняшний момент действительно сжатые, но они определяются конкурентной средой. Казалось бы, внутри России конкурентная среда не очень плотная; претендентов из крупных генподрядчиков на строительство наших объектов мало – «Титан-2» на ЛАЭС и «Ява-строй», работавшая на Белоярской АЭС, а других значимых генподрядчиков нет. Мы имеем сильную конкуренцию на внешнем рынке: с нами конкурируют корейские строители, например, в ОАЭ станцию возводит TEPCO; интенсивно выходит на рынок Китай, который сдерживает лишь нехватка референций, но эту проблему они решат быстро. Поэтому мы переносим конкурентные сроки внешней среды на российские условия. Безусловно есть специфика у каждого энергоблока, сооружаемого нашими зарубежными конкурентами; мы имеем различия в технической и конструктивной части с любым зарубежным проектом – но ориентируясь на единицу мощности энергоблока, можно провести сопоставительный анализ и понять жесткие рамки конкурентной среды.

– А как отслеживаются вопросы качества?

– Качество отслеживается на каждом этапе реализации проекта. Начинается с проектной документации; каждый из листов проверяет и выдает в производство заказчик: они являются экспертами в сфере эксплуатации, их анализ и критика очень важны. На серийных блоках В-320 замечаний от заказчика минимальное количество, но на новых энергоблоках заказчик проявляет больше внимания к вопросам качества. хочет видеть что-то новое, в том числе видя недостатки предыдущих решений. Требования заказчика учитываются в проектах и безусловно тоже являются критерием качества. Эта вся система – единое информационное пространство, частью которого является проектная составляющая; если мы все делаем правильно, и с учетом требований эксплуатации – то в конечном результате получим качественный продукт.

На этапе самой стройки контроль идет на различных уровнях – со стороны субподрядной организации, собственными силами, силами присутствующих контролирующих органов. Еще один уровень – контроль от заказчика, который является в окончательном варианте критерием приемки того или иного конструктива.

Что касается поставки оборудования, контроль качества для «классного» оборудования определяется в плановом порядке; заказчик либо уполномоченное им лицо ведет контроль наряду с ОТК завода-изготовителя. Заказчик имеет возможность остановить работу в точках производства, если качество не удовлетворяет. Также к этому подключен Ростехнадзор, который на важных и классных элементах оборудования принимает участие в контроле, проводит целевые инспекции. Благодаря такой системе, проблем с качеством строительства и качеством оборудования по большому счету нет – а единичные случаи выявляются и устраняются заранее.

Такие разные стройки

– По какой причине картина со сроками и ценой строительства оказывается столь различной?

– Повторю, проекты принципиально различны и по мощностным характеристикам, и по конфигурации. Энергоблоки Калининской и Ростовской АЭС – это второе поколение; Нововоронежская и Ленинградская стройки – это уже объекты 3+. Они также имеют различия, с точки зрения этого самого «3+» – количество и состав систем безопасности; систем автоматизации управления. Есть разница с технологической точки зрения: система внешнего обеспечения коммуникациями на НВАЭС расположена на эстакадах, а ЛАЭС и БАЭС это подземные тоннели. Все эти решения и в сроках, и в конструктиве выполняются по-разному, и линейное сравнение не проходит. Что же касается принципиального подхода к стройке – мы действуем через объединенный график, универсальный инструмент. Он уникален лишь благодаря информационному наполнению в зависимости от объекта. Мы применяем этот график на всех наших стройках.

Что касается ЛАЭС, мы не являемся генеральным подрядчиком; этот функционал выполняется концерном «Титан-2». Но представители заказчика, видя инструменты на объектах нашего генподряда, вышли с предложением, чтобы этот же опыт был применен и на ЛАЭС. Мы ведем эту работу с заказчиком и концерном «Титан-2»; создано объектовое управление по типу нашего, назначили руководителя проекта. Поскольку после объединения с петербургским «Атомпроектом» в Группу компаний ASE проектная часть отошла к нам, мы и здесь применяем объединенный график в части выпуска проектно-сметной документации. Но мы расширим этот график и дополним как оборудованием, графиком пусконаладки, в координации с Атомтехэнерго. В этом случае руководитель проекта – это руководитель строительства от заказчика; мы будем оказывать ему консультационные услуги, на уровне PMC-контракта (project management consulting). По подобному принципу работа ведется не только на этом объекте, но и на ряде других – не только связанных с энергетикой; это касается например работ по «Прорыву».

Отдельные недостатки

– Один из основных упрёков к проектировщикам – нечеткость выдачи рабочей документации, изменения в проектных решениях; кто виноват и что делать?

– Эти проблемы есть в той или иной степени на любой стройке; основные нарекания к проектировщикам – выдается чертеж, а потом к нему приходят изменения. Мы учитываем это в Объединенном графике; просим, чтобы проектная составляющая по конструктиву была выпущена за четыре-пять месяцев до начала этапа, чтобы успеть внести изменения.

Есть и другие моменты. Например, заказ оборудования по аналогам упрощает процесс контрактации. Мы вынуждены действовать в рамках федеральных законов, потому что используем средства бюджета; и проводим конкурсы на поставку оборудования. Но иногда оборудование не подпадает под аналоги. Мы не мы можем написать в проекте конкретно, что производитель только «такой-то»; а формируем только общую спецификацию. Может победить компания, оборудование которой будет отвечать техническим параметрам конкретного насоса, но вес будет другой; будет отличаться расположение патрубков; потребуется иное энергообеспечение. И когда по результатам конкурса поставляется такое оборудование, приходится вносить в изменения в выпущенную документацию. Опять же нужно это делать до того как мы начнем поставку оборудования, и тем более строительство. Но как в любой стройке возникают коллизии, да и строители тоже ошибаются. На урегулирование таких ситуаций и влияет объектовое управление, которое расставляет приоритеты. Например, говорит: этот чертеж нужен послезавтра, «умрите но сделайте»; а с этим могу подождать.

По Нововоронежскому блоку (НВАЭС-2) мы прошли все стадии, включая горячую обкатку, без особых замечаний – то есть проектировщики выполнили свою работу грамотно и качественно. Были задержки технологического исполнения проекта – не отрицаем; были и замечания. Но сделан проект нового поколения, он проходит пусковые процедуры – то есть проектировщики выполняют свою работу хорошо.

– Другой из вопросов – что единство проектирования, единая ответственность ускользают, поскольку проект «рассыпается» среди субпроектировщиков. Они не всегда квалифицированы, в силу перекосов ЕОСЗ; не всегда разделы проекта стыкуются и так далее. Насколько приемлема практика субпроектирования?

– Эти вопросы лежат в сфере ответственности Старшего вице-президента по проектированию Юрия Иванова; моя же позиция, как руководителя портфелем проектов, такова: нужно работать в едином информационном пространстве, пользоваться одними программами и документами; мы даже можем осуществить через сеть интеграцию функциональных подразделений трех институтов. Исторически сложилось, что носителями основного проекта являются Санкт-Петербург и Москва; НИАЭП никогда не проектировал ядерный остров. Теперь у нас уже есть опыт интеграции с этими ведущими проектными компаниями, и сейчас мы будем работать в едином информационном пространстве, единой стратегии.

Что касается вопроса субгенподряда в части проектирования, нельзя быть полным специалистом во всём – и в таком сложном проекте как энергоблок безусловно что-то надо отдавать на субподряд, особенно в специфических частях. Например гидротехническая часть, береговые насосные станции; можно и нужно использовать опыт проектных компаний в этой области. Но безусловно контроль за этими процессами, выбором субпроектировщиков и качеством их работы, должен осуществлять генеральный проектировщик в лице Группы компаний ASE. Попадаются и нерадивые субподрядчики, от которых приходится избавляться.

– Как обнаружить таких «чужих» на ранней стадии, например, расставив небольшие контрольные точки; или отсечь на стадии предтендерной квалификации?

– Как любую работу, мы должны выставить услугу проектирования на конкурс; отсечение «рогов и копыт» должно пройти на предконкурсной стадии. Но мы, к сожалению, имеем некие «ножницы»: выставляем определенные требования (это касается любого процесса, не только проектирования), но можем войти в противоречие с вопросами ограничения конкурентоспособности. То есть структура Госкорпорации, или федеральный антимонопольный орган, которые рассматривают конкурсную документацию, скажут: эти слишком конкретные требования ограничивают конкуренцию на рынке, снимаем, упрощаем. Решение здесь есть – нужно хорошо обосновывать критерии, которые не ограничивают конкуренцию достойных фирм, но при этом законно не допускают неспособных.

Но есть и такая ситуация, когда с виду нормальная компания проходит предконкурсный отбор и начинает работу. Здесь могут быть различные ситуации: могут не удовлетворять компетенции. Например, были предоставлены документы не подложные, но приукрашивающие действительность. Или стремясь попасть на рынок, компании настолько резко падают, что не в состоянии выполнить работу – начинается либо увеличение сроков, либо потеря качества, либо переговоры об увеличении стоимости. И у нас нет простого рецепта на все случаи.

Сейчас одно из требований к субподрядчикам в части проектирования – чтобы они были интегрированы и пользовались теми же инструментами, что и мы. На этапе формирования конкурсной процедуры и конкурса при выборе субпроектировщиков, это должно быть одним из непременных условий. И если проектировщик в состоянии пользоваться нашими инструментами, это будет весомым подтверждение его достаточной компетентности. Но добавлю также, что для любой строительной организации, безотносительно её удельного веса и опыта, важно уметь работать со своим проектировщиком в диалоге, и с нацеленностью на достижение результата, а не в конфронтации.

Заказчик всегда друг

– Есть ли пожелания к совершенствованию служб заказчика – квалификации, обоснованности принятия решений?

– По моему опыту взаимодействия с заказчиком любой из строек, вопросы компетенции не возникают – уровень исключительно высокий. Вопрос в том, чтобы общаться на одном языке и работе придать максимальную эффективность. Для решения этого вопроса мы включаем и заказчика в единое информационное пространство. Эту работу развернули как пилотный проект на Ростовской станции; по другим проектам также подключаем заказчика в единое информационное пространство. Всего это 26 позиций – система электронного документооборота, система портала поставщика, и другие. Принципиальных разногласий у нас нет.

Нам надо освоить быструю ликвидацию несоответствий, на которые указывает заказчик. Здесь важна скорость прохождения документов. Так, система электронного документооборота позволила нам сократить время прохождения и согласования документов условно с 90 суток до 15, включая передачу чертежей в электронном формате. Новая усовершенствованная система электронного документооборота на Белорусской АЭС позволяет отследить каждую точку, в которой находится чертеж в данный момент. После того, как в электронном виде прошло согласование и подтверждение, документ получает статус принятого, осталось только распечатать, проставить штампы и отдать подрядчику в работу.

Система «портал поставщика» позволяет работать в едином информационном поле с производителем оборудования, который про мере выполнения заказа выкладывает необходимую техническую документацию. Одна из проблем была связана с документацией на оборудование; теперь первый этап приемки входного контроля оборудования осуществляется в электронном виде. Когда поставщик устраняет замечания, заказчик дает право на отгрузку. То есть вовлечение заказчика в нашу систему единого информационного пространства – принципиальная вещь, и создание такого общего поля будет способствовать взаимопониманию.

Это же касается и стоимостных вопросов, через систему управления стоимостью АСУС идет формирование КС-2 подрядчиком, учитывается стоимость оборудования и других затрат, и мы вместе с заказчиком ежемесячно можем видеть объемы использованных средств и остатки по лимитам. То есть достаточно точно прогнозную стоимость объекта.

График вместо многотомника

– Одним из преимуществ блока В-320 обоснованно называется отработанный поточный метод строительства. Можно ли реализовать аналогичную работу на новых проектах?

– Ситуация со времен серийного строительства энергоблоков сильно изменилась; действительно существовали даже комплексные методические указания, но нам уже на последних энергоблоках серии В-320 приходилось их преодолевать. Например, действуя с указаниями, мы бы затянули пуск на год Ростовского блока 3 – и лишь переосмыслив работу на основании 3D-модели мы доказали контролирующим органам, что этот документ можно пересмотреть – например смонтировать парогенераторы прежде чем корпус реактора; это позволило сдвинуть сроки влево на целых шесть месяцев.

В этом смысле Объединенный график – это совсем иной характер инструмента, чем жесткий зафиксированный регламент строительства. В настоящее время пока еще есть недопонимание этого вопроса; при слове «график» представляется бумага. На сам же деле это программный продукт, который включает информационную 3D-модель станции, отражает возникновение различных коллизий, позволяет оперативное вмешательство в процесс строительства, разрабатывать тематические планы различной длительности, формировать недельные суточные задания с информацией о поставках и необходимой численности рабочих и т.д. Непонимание этой ситуации происходит в первую очередь среди компаний, привыкших ориентироваться на традиционную схему строительства.

Не могу не сказать еще об одном аспекте: о новых формах контрактов. В мире от строительства под ключ, EPC и EPC-M уходят, поскольку эти контракты подразумевают, что генподрядчик включает в стоимость услуг риски осуществления контракта, стремится перераспределить их на заказчика. Мир стремится к форме PMC, когда заказчик собственно и является генподрядчиком; он взаимодействует с подрядчиками и поставщиками, но для осуществления этой работы нанимает PMC-компанию, project management consulting, которая за значительно меньшие средства по сравнению с генподрядом осуществляет выполнение проекта. Такая компания осуществляет только инжининринг, у нее нет собственных сил на стройке, он не разыгрывает конкурсы: всё это это делает заказчик, который управление стройкой передает специализированной компании. В таком ракурсе идет строительство большинство сложных объектов за рубежом.

Нам при строительстве энергоблоков внутри страны также надо стремиться к развитию PMC-услуги, чтобы субподрядчик осуществлял только свой функционал строительства. Если же нам как компании, которая управляет проектом, поручат заниматься закупкой оборудования – мы можем и это; проектирование также под нашим контролем. Непременное условие изменения ситуации в строительстве – это работа в технологии мульти-D, когда все документы увязаны на базе информационной 3-D модели. Объединенный график и является развитием этой технологии, объединяя стоимость, сроки, управление качеством в единое информационное пространство для всех участников процесса.

– Вы говорите о схеме, близкой к идеалу; но воспринимается ли она на местах?

– Жизнь всех быстро учит; внутрироссийский конкурентный рынок инжиниринговой услуги в нашей отрасли, будем откровенны, самоликвидировался из-за неумения руководителей перестроить работу. 9 лет назад планировалось, что на базе наших больших институтов возникнут три большие генподрядные организации. Жизнь показала, кто смог пустить энергоблоки в срок, а кто оказался поглощен. Любой подрядчик, кто не проникнется идеологией единого цифрового пространства, тоже рано или поздно покинет рынок. Инжиниринговая услуга в своей сути основывается на проектировании; крупные генеральные подрядчики не были проектировщиками; отсюда и неспособность выстроить непротиворечивые отношения. Но строителю и не нужно управлять проектным бизнесом; ему нужны четкие недельные суточные задания, тематический план на месяц. Да, такую компанию можно сравнить с огромным 3-D принтером, которая получила задание и чётко его выполнила. А амбиции надо направить на производительность труда, применение новых технологий строительства, выбор своей специализации. И мы можем уже сегодня привести примеры строительных компаний, которые оказались способны понять новую идеологию и эффективно встроиться в систему строительного комплекса Росатома.

Алексей Комольцев для журнала РЭА