Устремлённость, созидательная энергия, готовность приносить пользу стране, делать жизнь лучше – основа достижений и успехов. По словам Владимира Путина, у многонационального народа России есть чувство общей ответственности за судьбу Родины. Это сплочённость вокруг больших, значимых целей, готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. Государство оказывает всемерную поддержку развитию волонтёрству; к добровольческому движению и другим общественно-значимым проектам присоединяется всё больше людей разных возрастов.

Архитектура для социальных кирпичей

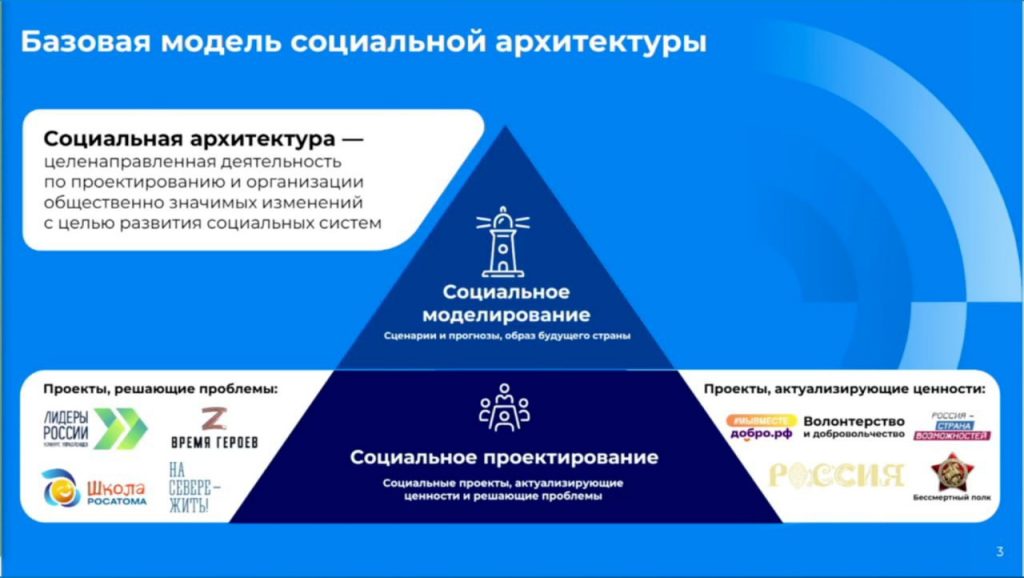

Создание и поддержка полезных социальных практик, таких как волонтёрство, программы «карьерных лифтов», городского благоустройства с вовлечением населения, наконец, ответственное проведение избирательных кампаний – объединяется понятием «социальная архитектура». Одна из тенденций внутренней политики страны, охватившая регионы – развитие механизмов социальной архитектуры и социального проектирования. Эта методология поддержки полезных инициатив и процессов открывает широкие возможности для влияния на траекторию развития общества, воплощения в реальность образов желаемого будущего страны и общества.

В ходе дискуссий на II Международном симпозиуме «Создавая будущее» начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев рассказал о том, почему социальная архитектура востребована в отличие от устаревших и потерявших доверие политтехнологий. Погружение в проблематику произошло в ходе панельной дискуссии «Социальное проектирование». По словам Александра Харичева, социальная архитектура – целенаправленная деятельность, которая выстраивает устойчивые социальные процессы, и позволяет менять к лучшему социальную реальность. Для системной подготовки специалистов по этому направлению сформированы обучающие программы, в начале декабря на конференции по социальной архитектуре (она пройдёт на базе Калининградского университета им. Канта) будет представлено учебное пособие «Социальная архитектура: социальные изменения, наука и практика». Этот труд заслуживает внимания даже большего, чем известный учебник «Основы российской государственности», считает Александр Харичев: он выстроен более системно, как и положено в архитектуре.

Почему деятельность социальных архитекторов актуальна? Александр Харичев напомнил слова Владимира Путина: «мы живем во время событий, которые трудно предугадать, но к ним надо быть готовыми». Исследование ВЦИОМ показывает, что сегодняшнее время является «идеальным штормом» – происходят грандиозные геополитические, экономические сдвиги, продолжается технологическая революция. Меняется демографическая ситуация: общество стареет, одни профессии исчезают, другие появляются. Старые социальные институты не успевают за этими изменениями, новые еще не созданы. Всё это приводит к «идеальному шторму», и необходимо решить проблемы, предсказанные социальными прогнозами и моделированием. Поэтому и возникла идея создания «социальной архитектуры», институции, которая взяла бы на себя решение двух типов проблем – будущих и настоящих.

Будущее предсказуемо и поправимо

Решение проблем будущего – это социальное моделирование, составление сценариев развития на основе прогнозов, создание моделей социальных изменений. Это разработка факторных моделей, создание образов будущего. Далее это работа с факторами, которые влияют на достижимость положительного образа, и позволяют если не ликвидировать, то хотя бы отодвинуть негативный сценарий. Второй пласт – его можно назвать социальным проектированием – посвящён настоящему. В нём два типа проектов – первый работает с общественным сознанием, актуализирует ценностные установки; второй – решает конкретные социальные проблемы.

Пример ценностного проекта – «Бессмертный полк». Это движение начиналось с 500 тысяч участников, а сегодня в нём задействованы 14 млн человек. Этот проект направлен на актуализацию ценностей патриотизма, памяти о Великой Отечественной войне. Он связывает население страны, объединяет идеи патриотизма общей памятью. Другой пример – волонтерство и добровольчество – работает на целый ряд ценностей: доверие в обществе, взаимопомощь, командность, преемственность, взаимовыручка, диалог между поколениями. Сейчас выделяются движения «Мы вместе», «Добро.рф», волонтеры-медики, «Волонтёры Победы». Волонтерское движение в России скрепляет общество, развивает солидарность.

Проект «Россия – страна возможностей» возник на основе запроса молодёжи на самореализацию как в регионах, так и в стране. Оценка возможностей самореализации в стране и в регионе была низкой: лишь 37% опрошенных были согласны, что в России можно самореализоваться, тогда как сегодня цифра превышает 80%. Проект однозначно дает результаты. Ещё более впечатляющий результат показала международная выставка-форум «Россия» – 99% посетителей признали, что испытали гордость за страну.

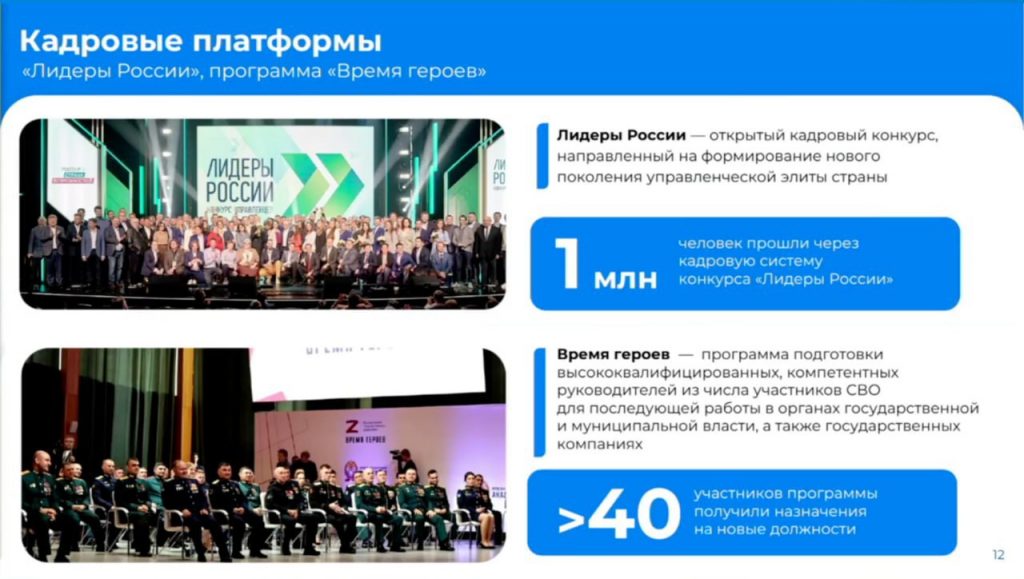

В числе удачных проектов социальной архитектуры – кадровые платформы. Лучший принцип управления – меритократия, «власть достойных», когда право руководить получают имеющие моральный авторитет профессионалы. Чтобы таких искать или выращивать, реализованы проекты «Лидеры России», «Время героев», которые решают кадровые проблемы для страны.

Дело рук самих архитекторов

Есть и более локальные проекты социальной архитектуры: например, для решения проблем на уровне корпораций. Проект «Школа Росатома» появился в атомной отрасли, когда в Росатоме увидели, что при наличии замечательных инженеров их талантливые дети (будущая смена) учатся в школах, где не хватает нормальных педагогов. В Росатоме реализовали проект по повышению компетенций учителей в ЗАТО, и сегодня очевидно, что проект преуспел.

Региональный пример – «На севере жить». Проект родился в период выборов, но превратился в программу социально-экономического развития Мурманской области. Главное достижение в том, что впервые за 35 лет количество людей, которые приехали в Мурманскую область, превысило число уехавших: изменился миграционный тренд, сохранявшийся десятилетиями.

Обратив внимание на цифры результативности проектов, Александр Харичев подчеркнул, что социальная архитектура – это конкретные решения, применимые на практике и давшие результат. Поэтому сбор и анализ конкретных цифр важен, а в каждом проекте изначально должны быть сформулированы цели, задачи и КПЭ.

Что нам мешает, то нам поможет

В ходе дальнейшей дискуссии Александр Харичев прокомментировал национальный вопрос, как один из важнейших факторов общественной жизни. По его словам, многонациональность России – это и вызовы, и возможности. Опросы показали, что до 70% россиян считают многонациональность силой, а не слабостью России, хотя после атаки террористов на «Крокус-центр» этот показатель снижался до 60%. На различиях играют враги, подогревая противоречия, в обществе остро переживается тема миграции. В школьных классах, где много детей других национальностей, родители испытывают «экзистенциальный» страх за детей; то же мы чувствуем в такси, если водитель не понимает русского языка, и тем более у врача. Такие фобии существуют, но проблемами надо заниматься и превращать их в возможности. В этой работе не обойтись одним лишь знакомством с национальными танцами и кухней. Россия – пример страны, где в условиях большого количества этносов и религиозных конфессий люди научились жить вместе, в различиях и многообразии – почва и фундамент развития.

О гражданском бессмертии

В завершение первой дискуссии, в ходе полемики об актуальных ценностях, Александр Харичев обратил внимание на важность пропаганды «служения». Есть ценности личные, такие как долголетие, здоровый образ жизни, самореализация. Но это жизнь «ради себя», тогда как есть и жизнь «ради других», ради бессмертия, не столько в религиозном, сколько в гражданском смысле. Веря в бессмертие, следует жить для более высокой цели, ходить на работу не только для удовольствия и денег, но и для служения высшей цели. Идея служения возможна для 70% профессий. Педагог должен служить детям, врач здоровью людей, актер искусству, ученый науке, священник – Богу, военный – Родине, а чиновник – государству, людям, народу. Высокая цель крайне важна. Уйдя из этой жизни, мы будем живы, пока о нас помнят наши близкие. Тот, кто был наставником, будет жив в памяти своих учеников; Александр Невский жив, пока существует российское государство. А Циолковский будет жив, пока существует человечество – так понимается гражданское бессмертие. Поэтому популяризация, пропаганда и социальные проекты, которые актуализируют тему служения – крайне важны для страны.

Народ всегда прав

Далее, уже на панельной дискуссии «Доверие как ресурс стратегического развития» Александр Харичев подробно рассказал о проблематике доверия, в основе которого «вера» – верим ли мы человеку, институту, информации. Если граждане перестают доверять власти, политическая система рушится, и в этом смысле доверие – фундамент политической системы, внутренней политики. Георейтинг, который регулярно актуализируется фондом «Общественное мнение», показывает, что уровень доверия Президенту России превышает 80 %, одобрение глав субъектов – более 50 %. За период с 2018 по 2025 год уровень доверия граждан федеральной и региональной власти вырос (для Президента на 22%, для регионов – на 10 и более процентов). Это говорит как о том, что подбор кандидатов в главы регионов идёт лучше, так и об их более эффективной работе. Поэтому одобрение их деятельности растёт. Ведь людей обмануть невозможно – в своей совокупности народ всегда мудрее любого лидера, напомнил Александр Харичев. Позитивная динамика вселяет надежду, что наша политическая система устойчива.

Делим три на дистанцию

Далее Александр Харичев привёл формулу доверия, выведенную на основе эмпирического опыта выборов и анализа деятельности губернаторов (системно этот подход изложен в программной статье «Социальная архитектура: от запросов в настоящем к горизонтам будущего», в журнале «Блокнот гражданского просвещения» за август – сентябрь 2025). Формула состоит из четырех показателей: в числителе суммируются «честность», «возможности» и «мотивация», а в знаменателе – «дистанция». Каждый из компонентов имеет коммуникативный и поведенческий аспекты, они взаимосвязаны и не работают по одиночке.

Честность – это искренность в коммуникациях, но также и честность поведения, «обещал – сделал». В определённый момент в предвыборных кампаниях перестала работать формула «было плохо – я сделаю хорошо». Работает формула: «я уже сделал лучше; когда изберусь, будет еще лучше». Кандидату, претендующему на выборную должность, необходимо уже в период избирательной кампании сделать результативные шаги. Если этого элемента нет, люди не доверяют.

Следующее слагаемое – «возможность». В коммуникациях люди должны чувствовать, что кандидат разбирается в проблеме, понимает проблемы региона, и предлагает компетентные (логичные и понятные) решения. Это работает в том случае, когда решение организовано и претворено в жизнь, а люди видят результаты. Тогда доверие возрастает.

И третье слагаемое числителя – «мотивация». Вначале это считали эмпатией, она тоже крайне важна. Пример: кандидат в губернаторы одного из регионов, где население считается суровым и мужественным хотя бы в силу климатических условий, на встрече с населением получил вопрос от женщины о трудной жизни с детьми. Он стал отвечать, у него потекла слеза: вопрос произвёл сильное впечатление. Консультанты потребовали снять кандидата: по их словам, в регионе сплошной тайги и скал, где живут настоящие мужики, невозможно будет избраться после этого. Однако его рейтинг немедленно вырос на 15% (и затем тот кандидат успешно победил). На фокус-группах люди объяснили: «он не из дерева и камня, а чувствует и понимает нас, он такой же, как мы». Тем не менее, хотя эмпатия важное качество, важна и рациональная поведенческая составляющая: люди должны видеть, что губернатор работает не на себя и узкий круг приближённых, а на благо всех жителей региона. Тогда доверие к нему будет выше.

Что касается «дистанции», в знаменателе формулы – чем дистанция короче, тем выше доверие. Самый высокий рейтинг у губернаторов, кто поддерживает самую короткую дистанцию с людьми, присутствует на территории, постоянно говорит с населением. Таковы губернаторы-лидеры в приграничных регионах, они постоянно выезжают, ежедневно решают проблемы и абсолютно публичны. Их дистанция очень коротка, что отражается на высоком рейтинге. Характерный пример – слова женщины из фокус-группы: «я знаю телефон моего губернатора, и могу ему позвонить». Короткая дистанция очень добавляет доверия.

Чего один не сделает, сделаем вместе

Дополнительно к сказанному ранее о проектах социальной архитектуры, Александр Харичев привёл пример формирования комфортной городской среды. Этот проект и решает проблему благоустройства, и одновременно повышает доверие между властью и гражданами региона. Поскольку счастье нельзя причинять, а можно только предлагать – люди должны участвовать, предлагать и выбирать объекты для приоритетной реализации. В ряде регионов проектов есть проекты с названием «Решаю сам», «Решаем вместе». В некоторых регионах граждане вносят собственные деньги в реализацию. Такие проекты укрепляют доверие между властью и гражданами, работают однозначно на доверие как в обществе, так и между властью и обществом, – отметил Александр Харичев.

Тотальное недоверие: к другому доктору

В ходе полемики о ситуации, когда некоторые граждане проявляют тотальное недоверие, Александр Харичев подчернул, что сам (по причине человеколюбия) считает большинство людей заслуживающими доверия. Вопрос полного недоверия должен решаться социальными психологами, на основе их знаний, индивидуальной работы с психикой. Тотальное недоверие всему – как правило вопрос не политики, а базовая черта характера, или уникальный негативный опыт всей биографии. С каждым из таких случаев может поработать социальный психолог. В целом же с позитивными изменениями в обществе доверие увеличивается. Зафиксирован рост уровня патриотизма, идентификации себя со страной. Это касается не только граждан в целом, но и элиты – еще 20 лет назад они формировали себе инфраструктуру на Лазурном берегу или в Черногории, чтобы встретить там старость. Сегодня таких все меньше. Среди молодежи также снизился процент тех, кто хотел бы уехать из страны. Не случайно это отражается и на показателе добровольных пожертвований в поддержку армии – Александр Харичев высказал предположение, что с учётом деятельности региональных волонтёрских фондов, сумма, которую пожертвовали граждане России, приближается к 1 трлн руб.

В ходе полемики о роли доверия для компаний и корпораций Александр Харичев согласился с мнением, что будущее бизнеса не за конкуренцией, а за партнерством, «многополярным» устройством экономики. Крупные акционерные общества мало отличаются по своей структуре, при разной форме собственности – будь то государство, акционерное общество или частное лицо. Стратегию развития определяет топ-менеджмент, он же принимает решения. Компания, где персонал доверяет топ-менеджменту, безусловно будет более успешна, чем компания, где такого доверия нет.

В заключение Александр Харичев коснулся вопроса о доверии к СМИ. Ещё несколько лет назад в подавляющем большинстве регионов первое место занимал новостной агрегатор «Яндекса». В нескольких регионах доверием пользовались конкретные информационные агентства, интернет-СМИ – в Петербурге «Фонтанка», в Екатеринбурге ura.ru и т.д. Но недавние исследования показали, что интернету стали доверять меньше – и сегодня большим доверием вновь пользуются новости телевидения. Возможно, слишком большим стало число фейков, недостоверной информации. Но другая гипотеза в том, что людям стало привычно, собираясь на работу, включить телевизор и услышать новости «фоном», без дополнительных усилий.

Лимитирующий фактор

Тему важности доверия в госкорпорации раскрыла директор Департамента по взаимодействию с регионами Росатома Марина Кирдакова. Она подчеркнула, что доверие – фундаментальная основа развития производственной программы Росатома, а общественное мнение – лимитирующий фактор для отрасли. За последние 20 лет удалось добиться кардинальных изменений в отношении общества к атомной энергетике: в 2007-м её одобряли лишь 33%, не одобряли 50%. Но в последние три года в стране – почти 80% уровень одобрения. В этом результат целенаправленной работы, которую проводит Госкорпорация. Хотя, будучи наследником и правопреемником Министерства среднего машиностроения СССР, Росатом унаследовал тотальную секретность атомного проекта, и ему пришлось преодолевать внутреннее сопротивление, внедрять принципы открытости.

Одним из первых значимых шагов на этом пути стало формирование Общественного совета Росатома, который в следующем году отметит 20-летие. Этот совет первоначально возглавил Сергей Кириенко, на тот момент генеральный директор Росатома. В состав совета вошли экологи, ученые – он много с ними разговаривал, спорил, убеждал. Затем, при дальнейшей реализации принципов открытости, появились «дни директора», ежегодный формат встреч с информированием о планах развития, с ответами на вопросы работников. Организуются технические туры, когда граждане могут прийти на АЭС с экскурсией, пресс-туры для журналистов. Эта публичная активность продолжается и сегодня.

В аспекте доверия важен и внутренний контур – 31 город присутствия. Там особо важна поддержка стратегии Росатома. Для Росатома очень важно мнение и работников, и в целом жителей атомградов – это тоже потенциальные работники. Поэтому консенсус и доверие – ключевой фактор производственного развития отрасли. Эту линию следует поддерживать и развивать. Ежегодно проводя социологические исследования, замеряя уровень доверия и оценки деятельности директоров предприятий со стороны коллектива, а органов власти от населения, Госкорпорация реагирует, когда по значимым аспектам оценка и доверие снижаются. Иногда происходит и управленческая перезагрузка, которая затрагивает и предприятие, и руководство города, и депутатский состав. Практика показывает, что в результате работники предприятия и в целом жители начинают поддерживать новую линию как местных руководителей, так и в целом Росатом.

Стратегический документ, который объединяет развитие и производства, и города – это мастер-план. Он создаётся на основе консенсуса, который формируется при работе с населением, с учётом каждого мнения. Социологические исследования говорят, что такая работа повышает доверие к мастер-планам и действиям, которые реализуются и будут реализованы в ближайшие годы.

Когда появляются точки социального напряжения, используются проекты «социальной архитектуры». Пример, приводившийся Александром Харичевым – «Школа Росатома». Проекту уже 20 лет; за время реализации он позволил вернуть уровень образования в ЗАТО к планке тех высоких стандартов, что требуются атомной отрасли. Также в следующем году исполнится 15 лет проекту «Территория культуры»: изначально в атомградах закладывалась основа для высокого уровня художественной культуры непосредственно на территории, которую учёные и инженеры не могли покидать. Совместно с Министерством культуры в последнее время эту программу расширили благодаря участию федеральных мастеров культуры.

При этом в производстве, и в обществе основным должен быть принцип партнёрства, – считает Марина Кирдакова. Технологии настолько сложны, что все их аспекты невозможно развивать самостоятельно. В общении, в том числе с особыми группами населения, тоже должен действовать принцип открытости. Например, в Сарове значимый процент населения – это учёные, от кандидатов наук до докторов и академиков. Необходимо уметь договориться, получить консенсус и с ними. Тем более что жизненный цикл проекта атомной отрасли, если это АЭС – более 100 лет, и в этих условиях надо мыслить системно и стратегически, говоря на понятном для всех языке.

В декабре 2024 года была принята генеральная схема развития электроэнергетики до 2042 года, согласно которой доля атомной генерации внутри России увеличится с 20 до 25%. Это большой вызов, потому что предстоит строить атомные станции в новых регионах, где АЭС ранее не строились. Развивать новые производственные площадки можно лишь в условиях положительного общественного мнения, консенсуса, который будет достигнут и в новых для Госкорпорации регионах.