Панельная сессия, организованная в рамках Восточного экономического форума при поддержке Росреестра, затронула не столько дальневосточную региональную тематику, сколько в целом те изменения, которые постепенно, но неуклонно приходят в управление пространственными данными и кадастровое дело. О том, какие управленческие решения об использовании земельных ресурсов диктует новое время, как будет выглядеть единый ресурс пространственных данных, как эффективно управлять землей, какие механизмы и сервисы приведут к повышению доступности, качества жилья и инфраструктуры — обо всём этом говорили на сессии «Цифровой двойник: о будущем пространственных данных» Восточного экономического форума, организованной при поддержке Росреестра и объединившей ведущих экспертов в области пространственных данных и кадастра.

Консолидация пространства

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский напомнил, что ведомство в настоящее время активно занимается консолидацией пространственных данных — инициатива по созданию единой среды пространственных данных включена в стратегию «Агрессивного развития инфраструктуры», как инструмент сбалансированного пространственного развития. Создание такой единой среды должно проводиться если не агрессивно, то как минимум очень быстро. Что сделано уже, каковы ближайшие задачи?

Олег Скуфинский напомнил о трендах, которые сложились в мире. Первый — это существенный рост объема картографо-геодезического рынка, связанный с геоданными сервисов. За последние 7 лет этот рынок вырос в 2 — 2.5 раза, прибавляя по 15 — 20 % в год. Россия если и отстает, то лишь немного, и тоже повторяет рост по экспоненте. Второй тренд — изменения, которые привнесла пандемия; на второй год эпидемии новые форматы взаимодействия, созданные благодаря цифровизации, становятся уже привычными. Сервисы «уходят в цифру», это происходит и в сфере услуг органов власти, и в корпоративном секторе. Ускоряется создание новых платформ. Третий тренд — в том, что мир консолидирует данные: лучшие мировые практики говорят о концентрации полных и точных данных на единых платформах; формируются цифровые профили, данные обновляются без накопления противоречий. Четвертый тренд — формирование государственно-частных партнерств с бизнесом. Это взаимодействие обогащает и данные, и сервисы, формируется новая добавленная стоимость. Пятый

тренд — искусственный интеллект. Сегодня в ведущих практиках порядка 20-30% регистрационных действий проводится если не с участием искусственного интеллекта, то с применением алгоритмов, реализующих поддержку принятия решений. Наконец, шестой тренд, оказывающий влияние и на пространство, и на пространственные данные — урбанизация и появление агломераций, в основном городского формата, как точек роста.

Что происходит в России? Во-первых, отметил Олег Скуфинский, картографическая основа, которая выступает платформой для формирования соответствующих слоев, была в основном создана зарубежными поставщиками. Хотя она носит справочный характер, но на ней формируется много региональных и муниципальных сервисов и услуг. Понятно, что поле деятельности для импортозамещения широко, и работа по достижению технологической независимости развернута и идет активно.

Во-вторых, по словам Олега Скуфинского, ни ЕГРН, ни информационные системы ведомства, а также других федеральных органов исполнительной власти, не содержат полных и точных данных по ряду объектов. Глава Росреестра привел следующие цифры: в ЕГРН из почти 172 млн объектов у 48 млн нет точных сведений о правообладателях; 24 млн земельных участков не имеют точных границ; более чем по 4 млн объектов исторически накоплены реестровые ошибки. Порядка 120 млн правоустанавливающих дел лишь предстоит перевести в цифровой формат.

В различных министерствах и ведомствах действует ряд цифровых платформ и информационных ресурсов, но сведения об объектах недвижимости не консолидированы. Устаревшая нормативная база не в полной мере соответствует современным вызовам. Значительная часть нормативно-технической документации сформировалась еще в советское время, с опорой на технологии сбора и обработки данных 30-40-летней давности. Наконец, отсутствуют современные аналитические инструменты, основанных на анализе больших данных, по поддержке управленческих решений, в аспекте градостроительной инвестиционной деятельности.

Как предполагается действовать, чтобы эти и другие противоречия были сняты? Так, в рамках стратегической инициативы «Агрессивное развитие инфраструктуры», которую курирует вице-премьер Марат Хуснуллин, разработаны инициативы для развития инфраструктуры пространственных данных. В основе этих инициатив — положения, сформированные в 2020 году как стратегия развития Росреестра до 2030 года. Они были доработаны под руководством Марата Хуснуллина и в рамках инициативы «Агрессивного развития инфраструктуры» внесены в Правительство РФ как проект государственной программы «Национальная система пространство данных». Это системообразующий документ, который по духу и смыслу соответствует лучшим мировым практикам. В случае успешной реализации в 2025 году Россия должна выйти на лидирующие позиции в аспекте качества и объема пространственных данных в мире.

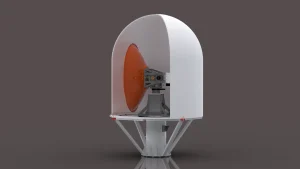

Ключевые инициативы в рамках этой стратегии: создание государственной топогеодезической сети. Это программно-аппаратный комплекс, работа которого определяет точность всех инженерных изысканий в стране. Также это создание единой электронной картографической основы, на которую будет наложен полный и точный реестр данных о границах и объектах. Единая цифровая платформа — не только среда консолидации данных, но и среда разработки. Экосистема сервисов и данных на этой основе станет инструментом оценки экономического потенциала территорий.

Олег Скуфинский планирует, что к 2025 году, уже с использованием новых сервисов, будут успешно реализован ряд государственных проектов государственно-частного партнерства, и добавленный вклад в экономику за счет этих инициатив составит не менее 100 млрд. руб. Но чтобы это стало реальностью, нужна глубинная и «абсолютно командная» работа, которая требует включенности ряда партнеров — Минстроя, команды Дом.РФ, региональных управленческих команд, кредитных организаций, застройщиков.

Кто будет работать над созданием национальной системы пространственных данных? К задаче привлекаются российские подрядчики, однако основа, профессиональное ядро новой разработки — команда экспертов ведомства. С 2019 года проделана огромная работа по формированию этой команды, продолжается наращивание компетенций. Олег Скуфинский считает, что такие системы, как цифровая карта страны с юридически значимыми данными обо всех ресурсах недвижимости, должны разрабатываться и поддерживаться внутренним интегратором: только так можно обеспечить постоянную актуализацию и поддержку системы, не зависеть от внешних партнеров. Ключевая организация, которая уже сегодня играет важнейшую роль в формировании новой системы — Роскартография (по существенным объемам она является единственным исполнителем). Также в работе задействованы партнеры из кредитных организаций, застройщики, сообщество кадастровых инженеров. Присоединяются отдельные институты развития. С командами Минстроя, Минцифры работа уже выстроена в онлайн-режиме. По сути, команда под руководством Марата Хуснуллина не имеет ведомственных барьеров, и работает как единое целое, –говорит Олег Скуфинский.

Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников — о том, почему быстродействие Росреестра является одним из определяющих факторов качества работы инвестиционного механизма

— Блага, которые приносит цифровизация, направлены не только на граждан, но и на предприятия, оказывающие им услуги. Банк ВТБ — пример коммерческого бизнеса, который в партнерстве с государством облегчает процедуру приобретения жилья. Эта задача многогранная, есть шесть направлений, по которым бизнес активно участвует в разработке цифровых технологий — в качестве методолога и консультанта, а также финансируя разработки. Так, ВТБ получил мандат на разработку единой цифровой платформы подписания документов в инфраструктуре электронного правительства на базе отечественного ПО и оборудования, а также сертифицированного программно-аппаратного решения для дистанционной выдачи, управления и применения сертификатов электронной цифровой подписи, в том числе на мобильных устройствах. Это неотъемлемая часть перехода к цифровым сделкам, предоставления электронных подписей, реформа удостоверяющих центров, и так далее. Мы выполняем эту работу за собственные средства и передадим в пользование всем интересантам, в том числе другим организациям на условиях концессии.

Второе направление, где мы также участвуем финансово — это перезапуск единой биометрической системы. Это тоже неотъемлемая часть онлайн-сделок при минимуме визитов, которая сократит затраты граждан и организаций. Создается консорциум банков, которые также инвестируют в эту работу и перезапуск системы (перезапуск, потому что версия, которую планировали создать к настоящему времени, не оправдала ожиданий — ошибки были допущены разработчиками изначально, в идеологии).

Взаимодействие с Росреестром — одно из важнейших направлений в нашей работе. Мы, в целом банковская система, плотно контактируем с этим ведомством, поскольку ускоренно внедряются цифровые сделки, требуется ускорение регистрации перехода прав собственности, создание полноценного института электронных закладных. Активность, открытость ведомства безусловно облегчает и улучшает процедуру оформления кредитных и ипотечных сделок, перехода права собственности. Важно, что цифровизация позволяет привнести самые современные технологии в удаленные территории. Так, на Дальнем Востоке не в каждом населенном пункте есть не только представительства Росреестра, но и отделения банков. Но цифровые технологии дадут новый импульс оборачиваемости недвижимости, которая построена или возводится.

Также мы активно взаимодействуем с Пенсионным фондом РФ, который активно вовлечен в сделки по недвижимости благодаря материнскому капиталу; это заметная программа поддержки населения. Сегодня существуют инструменты, позволяющие истребовать материнский капитал в электронном виде, без личного обращения в отделение Пенсионного фонда и подачи бумажных заявлений. Это тоже технология, совместно рожденная бизнесом и государством, и которая существенно упрощает путь нашего клиента.

Завершая тему участия в регистрационных процедурах, отмечу, что комфорт и удовлетворение наших клиентов складывается от цены продукта. Благодаря конструктивному взаимодействию между банками и государством в отношении участия банков в программах субсидирования ипотечной ставки, мы «обнулили» ставку по дальневосточным ипотеке. Это беспрецедентные условия — фактически рассрочка на 20 лет без процентов. Банк должен зарабатывать, но в данном случае мы идем навстречу государственной повестке и социальной ответственности, которые обязаны демонстрировать крупные организации. И мы не единственная крупная организация, подверженная философии социальной ответственности. В этом понимание, что нужно бережно относиться к природным и человеческим ресурсам, чтобы иметь возможность работать на территории. Если для этого нужно инвестировать часть прибыли, мы делаем это — и вносим свою лепту, когда встречаем социально значимые, поддержанные Правительством и Президентом темы.

Живая карта для живой экономики

Россия обладает всей линейкой технологий, позволяющих обеспечить потребителей необходимыми пространственными данными, создать и поддерживать «цифровой двойник» всей территории страны, рассказал директор ФГБУ «Роскартография» Сергей Карутин. Он напомнил, что территория России, самой крупной в мире страны составляет 17 млн. кв. км. Однако обжитые территории, с высокой плотностью населения, где ведется основная экономическая деятельность, составляют немногим более 2 млн кв км, или 15 % площади. Но огромные территории, лишенные инфраструктуры, малообжитые, и зачастую с весьма сложным рельефом, богаты полезными ископаемыми, актуальны для прокладки транспортных магистралей, интересны для туризма, дают возможность размещения новых производств. И малоосвоенные, и зачастую обжитые территории нуждаются в качественном картографировании, которое позволит управлять процессами оборота земельных участков, отслеживать добычу природных ресурсов.

Последний раз системная работа по картографированию страны, с опорой на доступные в то время технологии, проводилась с 1960 по 1980 годы. С учетом технологий того времени, многие данные не являются достоверными. Так, анализ горизонталей высотной основы Краснодарского края показывает, что предельная ошибка и изменение рельефа превышают 60 метров: современные технологии позволяют более точно воспроизвести рельеф и исправить ошибки, допущенные в советское время (если до точки было сложно добраться, нормативные документы допускали очерчивание рельефа без физического доступа и приборных измерений). Сегодня метрологически выверенные комплексы сканирования позволяют воспроизводить рельеф уже с сантиметровой погрешностью.

Лишь в наше время развернута широкомасштабная работа по обновлению картографической основы, фундаментальная по своему объему и значению. Именно точные карты, с достаточным масштабом, станут одним из важнейших инструментов цифровой трансформации всей экономики страны. Если предыдущая программа картографирования заняла два десятилетия, то сегодня темпы ускорились в несколько раз. В распоряжении Роскартографии – современные оптические системы, технологии лазерного сканирования, возможности использования космических съемок и. Все эти технологии позволяют существенно сократить трудоемкость работ. При этом работы можно выполнять без ущерба для окружающей среде, не десантируя в труднодоступные места геодезистов, не вырубая просеки и площадки для планово-высотной подготовки. Современные технологии позволяют получать точные данные о рельефе местности дистанционно, и накладывать эти данные на детальные фотоснимки специализированных цифровых камер. Одна из технологий, за которую нужно благодарить Советский Союз — это отработка воздушной съемки с использованием реактивной авиации, которая позволяет проводить съемку тысяч квадратных километров за один съемочный день (впрочем, следует учесть, что климат нашей страны, условия облачности и прозрачности атмосферы оставляют для работы таких высокопроизводительных систем не более 5 летно-съемочных дней в месяц).

Поскольку задача технического перевооружения в Роскартографии в целом решена, ведомство способно получать и обрабатывать пространственные данные в объеме до 1 млн кв. км. Таким образом, мы готовы решать задачу создания цифрового двойника. Но следует учесть, что картографирование, как разовая задача — это лишь одна, исходная составляющая такого цифрового двойника. Для поддержки цифрового двойника необходимо мониторить динамику изменений. У государства есть для этого ресурсы: мы планируем использовать данные с космических аппаратов, чтобы выявлять районы с активной деятельностью. Обратив внимание на изменения, мы можем задействовать не только авиацию, но и беспилотные технологии (дроны). Оператор или группа могут выехать на место, где идут существенные изменения, и получить конкретные данные для их обработки и занесения в национальную систему.