Важнейшее условие поступательного развития атомной энергетики, сохранения лидерства российских энергоблоков в мире, повышения безопасности и эффективности АЭС – осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований. В нашем обзоре – проектирование и строительство новых исследовательских установок, которые позволят глубже заглянуть в тайны атомного ядра и добиться от фундаментальных законов природы еще большей отдачи в народное хозяйство человечества

ПИК скоро будет пройден…

Строительство комплекса ПИК на территории института в Гатчине началось в 1976 году и печально известно как один из старейших российских долгостроев. К 1986 году были построены здания, закончена значительная часть монтажных работ, началась наладка отдельных систем, реакторный комплекс был готов больше чем наполовину. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС были ужесточены нормативы безопасности ядерных реакторов, и работы по строительству были остановлены. В 1988 году сооружение реактора возобновлено, но с распадом СССР в 1991 году снова остановлено в связи с резким сокращением государственного финансирования науки и перехода от административно-командной к рыночной экономике. Возобновление работ по строительству реактора произошло в 2001 году. Несколько лет ушло на восстановление последствий долгой консервации. Первый пусковой комплекс завершен в конце 2009 года. С тех пор планировалось осуществить физический пуск реактора в декабре 2009 года, затем – к марту 2010 года, и наконец – в феврале 2011 года. В 2011 году выполнялась программа физического пуска, в частности, в конце февраля успешно выполнены эксперименты по достижению критичности в «холодном» состоянии с неполным числом «свежих» ТВС (по сути – физический пуск). Мощность физпуска составила около 100 Вт. Энергетический пуск был запланирован к концу 2018 года, разрешение Ростехнадзора на который (для мощности 100 кВт) получено в декабре того же 2018 года. В январе 2019 года прошел энергопуск, возможна работа реактора на этой мощности (100 кВт), а с новым разрешением Ростехнадзора – и до мощности в 1 МВт до конца 2019 года. Выход на полную мощность (100 МВт) ожидается в 2021 году.

В настоящее время по поручению Правительства РФ готовится предложение об организации Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК. Важной составляющей проекта является привлечение пользователей широкого круга – физиков, химиков, биологов, материаловедов, инженеров. По соглашению с Обществом Гельмгольца (Германия) в нейтроноводном зале комплекса ПИК размещены станции из Научного центра HZG (Геестхахт) для исследований в области физики конденсированного состояния и материаловедения.

11 января 2017 года подписан договор между ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» (заказчик) и АО «Атомтехэнерго» (подрядчик) на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по системам, важным для безопасности, общеинженерному оборудованию объекта «Модернизация инженерно-технических систем обеспечения эксплуатации реактора ПИК и работы его научных станций».

Ремонтные работы и подготовку оборудования реактора ПИК к энергетическому пуску выполнили специалисты Волгодонскатомэнергоремонта. Персонал Атомэнергоремонта был задействован в ремонтно-восстановительных работах основных систем и оборудования исследовательского комплекса ПИК ПИЯФ. Цель работ – устранить дефицит безопасности, поскольку компоненты сложного механизма уже не соответствовали современным требованиям. После тщательной ревизии оборудования работники производственных подразделений волгодонского филиала АО «Атомэнергоремонт» выполнили критически важные задачи по замене оборудования, арматуры первого контура реактора и его вспомогательных систем (заменено более 1000 единиц), основного контура жидкостного регулирования, основного промежуточного контура холодильной установки, систем вентиляции, химико-технологических систем, узлов надежного электроснабжения, а также систем приготовления и разводки десорбирующих растворов.

Миру МБИР

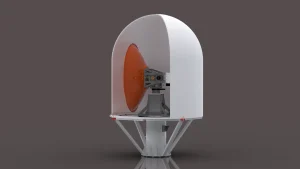

Актуальный проект НИИАР – строительство самого мощного в мире многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который будет иметь беспрецедентную для исследовательских ядерных сооружений тепловую мощность – 150 мегаватт. МБИР позволит сократить сроки некоторых экспериментов в три-четыре раза.

Международный центр исследований на базе ИЯУ МБИР должен стать глобальной платформой для проведения международных фундаментальных ядерно-физических исследований и для экспериментального обоснования элементов двухкомпонентной атомной энергетики будущего. Уникальные физические характеристики реактора наилучшим образом подойдут для проведения материаловедческих экспериментов и испытаний новых видов ядерного топлива в средах с различными теплоносителями при различных параметрах эксплуатации. Реактор МБИР станет мощной базой для отработки элементов замкнутого ядерного топливного цикла, новых технологий производства радионуклидов и модифицированных материалов, обеспечит испытания новых типов реакторного оборудования, а также производство электроэнергии и тепла. На МБИР планируют проводить исследования по радиационному материаловедению (в том числе создание новых конструкционных, топливных и поглощающих материалов), разработке инновационных ядерно-энергетических установок нового поколения, отработке технологий утилизации радиоактивных отходов.

Руководитель НИИАР Александр Тузов считает МБИР флагманом отечественного флота исследовательских реакторов. Проект состоит из двух частей. Первый этап – строительство установки для экспериментов по моделированию нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора. Второй этап – постройка турбины и научно-исследовательской инфраструктуры. На базе МБИР планируется создать международный центр исследований (МЦИ). «Атомной энергетике нужны такие высокопоточные реакторы, дающие поток нейтронов более чем десять в пятнадцатой степени нейтронов на квадратный сантиметр в секунду. Чтобы обосновывать безопасность новых технологий, нам нужно моделировать состояние промышленных энергетических реакторов с большим потоком нейтронов, и мы должны это обеспечить», – считает Вячеслав Першуков, руководитель проекта.

25 августа 2020 года по результатам рассмотрения проектной документации на объект «Исследовательская ядерная установка МБИР» и результатам проведенных инженерных изысканий ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение. Следующим шагом реализации масштабного отраслевого проекта станет получение разрешения на строительство, после чего ожидается открытие финансирования и заключение договора генерального подряда. В соответствии с утвержденным планом полномасштабный фронт работ на строительной площадке с применением современных строительных технологий будет полностью развернут уже до конца этого года.

Службами директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» и профильными подразделениями заказчика сооружения – эксплуатирующей организации в лице АО «ГНЦ НИИАР», а также генеральным проектировщиком в лице АО «ГСПИ» проводилось квалифицированное сопровождение экспертизы проекта ИЯУ МБИР в главной экспертной организации страны. Слаженная работа отраслевой команды позволила оперативно устранить замечания и в установленные сжатые сроки достичь положительного результата.

СКИФ – это современно

В марте 2020 года распоряжением Правительства РФ АО «ЦПТИ» (входит в структуру ТК «ТВЭЛ») назначено генеральным проектировщиком по объекту «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в наукограде Кольцово (Новосибирская область). В настоящее время подписан государственный контракт с ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту» на выполнение проектных и изыскательских работ. Создание ЦКП «СКИФ» ведется в рамках национального проекта «Наука» под руководством Минобрнауки России. Синхротрон и сопутствующую инфраструктуру планируется создать до конца 2023 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

По своим характеристикам будущая уникальная научная установка класса «мегасайенс» ЦКП «СКИФ» относится к источникам синхротронного излучения последнего поколения «4+» с энергией 3 ГэВ. По своим расчетным пользовательским параметрам ускорительный комплекс не будет иметь аналогов в мире. На экспериментальных станциях «СКИФа» будут проводиться инновационные исследования в области физики, химии, геологии, биологии и медицины.

В состав Центра коллективного пользования «СКИФ» будут входить основной корпус с источником синхротронного излучения и инженерной частью, включающей линейный ускоритель (линак), бустерный синхротрон (бустер), каналы транспортировки электронных пучков от линака до бустера и от бустера до основного кольца и каналов вывода пучков синхротронного излучения; также будут возведены лабораторный корпус, административно-офисное здание с инфоцентром, корпус с участком стендов и испытаний, вспомогательные здания и сооружения (энергоблок, корпус инженерного и противопожарного обеспечения и т. д.).

Как рассказал руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ», зам. директора ИЯФ СО РАН Евгений Левичев, уникальные характеристики установки «СКИФ» будут достигнуты за счет наработанного институтом опыта в создании источников синхронного излучения. По его словам, сейчас в России есть два центра, где проводят эксперименты с синхротронным излучением: ИЯФ, где работают два источника, и Курчатовский институт; этот источник синхротронного излучения в начале 1990-х был также сделан в ИЯФ (еще один центр планируется создать на базе Дальневосточного университета). Все три действующие в настоящее время установки относятся ко второму поколению; третье поколение в России не создавалось. Теперь есть возможность сделать качественный скачок – перейти сразу от второго к четвертому (даже «4+») поколению. Четвертое поколение характеризуется высокой яркостью, которая зависит от эмиттанса (важнейшая –– численная характеристика пучка ускоренных частиц; малому эмиттансу соответствует узкий пучок с малым разбросом по скоростям). Установка «СКИФ» будет иметь самый малый эмиттанс среди существующих машин.

– Несколько лет назад заработал первый источник четвертого поколения MAX IV в Швеции. Вторая машина из этой серии с энергией 3 ГэВ – Sirius, запускается в Бразилии. Третьей будет «СКИФ». Мы можем войти среди трехгигаэлектронвольтных машин в тройку лидеров среди установок четвертого поколения в мире. Рассчитываем, что у «СКИФ» будет наименьший эмиттанс, то есть он будет обладать наилучшими для пользователей характеристиками, – говорит Евгений Левичев.

– Центр коллективного пользования «СКИФ» – уникальный, технически сложный объект использования атомной энергии. Мы уже приступили к реализации проекта, которого ждет научный мир. Объект проектируется с применением передовых технологий, в том числе цифрового информационного моделирования (ВIМ-технологий), – отметил генеральный директор АО «ЦПТИ» Михаил Тарасов. По его словам, учитывая сжатые сроки реализации, изыскательские работы на площадке начаты еще до заключения госконтракта, когда участие ЦПТИ уже стало очевидным. На площадке в наукограде Кольцово проводятся инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрогеологические и инженерно-экологические изыскания. Развернуты полевые опытные работы, статическое зондирование грунтов. Выполнена топографическая съемка в масштабе 1:500. Проведены сейсморазведка и наблюдения за колебаниями грунтов: высокоточные исследования нужны для прогноза движения земной поверхности. Эти факторы мы будем учитывать при проектировании, поскольку синхротрон – объект высокочувствительный. Результаты инженерных изысканий станут исходными данными для проектирования, – отметил руководитель института.

Разработаны три варианта архитектурного облика ЦКП «СКИФ». Это внешний вид, визуальная концепция проекта. Создана схема генерального плана центра коллективного пользования с перечнем зданий и сооружений. Разработаны технологические планировки вспомогательных объектов. До конца года предстоит завершить комплексные инженерные изыскания на площадке строительства, разработать комплект проектной документации на основании цифровой информационной модели.

Для реализации проекта в ЦПТИ создана структура управления проектно-изыскательскими работами под руководством главного инженера проекта. Определены руководители по направлениям: главный технолог, главный архитектор, главный конструктор и т. д. Основной объем проектирования распределен между центральным офисом ЦПТИ в Москве и филиалами в регионах – Новосибирске, Глазове, Ангарске, Новоуральске. За каждым филиалом закреплены свои объекты.

В работе над проектом будут использованы технологии BIM-проектирования – информационного моделирования, которое позволяет управлять объектом на всех стадиях его жизненного цикла. В результате будет создана цифровая информационная модель (BIM-модель) ЦКП «СКИФ». Это будет совокупность всей архитектурно-конструкторской, технологической информации об объекте. Все части проектной модели – архитектурная, конструкторская, отопление, водоснабжение, вентиляция и т. д. – объединены в информационную среду. Это дает понимание и визуализацию решений, позволяет обнаружить геометрические конфликты и исключить коллизии между конструкциями и инженерными системами, а также инженерных систем между собой.

Одним из резидентов центра «СКИФ» станет ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, где разрабатывается и проходит испытания вакцина против коронавируса. «Научный центр «Вектор» сможет проводить ряд биологических исследований уже в 2024 году на двух из шести экспериментальных станций первой очереди. В 2025 году в контуре «СКИФ» запланировано открытие специализированной станции, находящейся в отдельном корпусе и оборудованной для полноценной исследовательской деятельности «Вектора». Здание со всеми системами биологической защиты и безопасности спроектирует в числе прочих объектов АО «ЦПТИ»», – рассказал директор Федерального исследовательского центра «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» академик РАН Валерий Бухтияров.

Строительство новой лаборатории для ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора может быть ускорено. Это позволило бы реализовать обширную программу исследований, включая разработку новых высокоэффективных вакцин, антибактериальных и антивирусных препаратов. Институт катализа СО РАН – застройщик центра «СКИФ» – совместно с руководством центра «Вектор» прорабатывает предложение о создании специализированной экспериментальной станции в рамках первой очереди объектов «СКИФ» и вводе ее в эксплуатацию в 2023–2024 годах.

NICA зовет к победам

Nuclotron based Ion Collider fAcility – это новый ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований (Дубна) с целью изучения свойств плотной барионной материи. После того как коллайдер NICA будет запущен, ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, – кварк-глюонную плазму (КГП).

2013 году технический проект NICA успешно прошел государственную экспертизу, в 2014 году начат выпуск рабочей документации, закончена подготовка строительной площадки, в сентябре 2015 года начались строительные работы.

НИКА – младший брат Большого адронного коллайдера, но меньшие размеры не умаляют достоинств отечественной техники. Для коллайдера со «скромной» длиной окружности в 500 метров пригласили не только ведущих отечественных инженеров, но и воспользовались зарубежным опытом. Российские ученые пришли к выводу, что проходить для коллайдера новые тоннели нецелесообразно и дорого, и решили построить его на основе уже имеющегося нуклотрона, представляющего собой каскад из нескольких замкнутых колец, первое из которых уже работающее и обладающее огромной сверхпроводящей ионы способностью (синхротрон-нуклотрон). На месте магнитных синхрофазотронов построен так называемый бустер. Он обеспечит частицы нужной интенсивностью. Строятся и два новых кольца, в которых будут сталкивать протоны. Первый этап реализации проекта – постройка детектора BM@N – завершен. Окончание финального, третьего этапа – постройка детектора SPD – в соответствии с текущими планами и возможностями ОИЯИ намечено на 2023 год.

В настоящее время на коллайдере NICA продолжается непрерывный цикл строительства. О текущем состоянии дел, влиянии пандемии на планы и изменении формата работы рассказали специалисты компании АО «ШТРАБАГ» заместитель руководителя проекта Эмзар Садгобелашвили и руководитель проекта по инженерным системам Мусабег Магомедов.

По словам Мусабега Магомедова, на данном этапе удалось организовать работу таким образом, чтобы ОИЯИ мог одновременно реализовывать свои обязательства по международным контрактам. Исходя из этого институт определил первоочередные этапы строительства. Первый – максимальная строительная готовность павильона MPD под монтаж высокотехнологичного оборудования. Второй – строительная готовность помещений каналов транспортировки пучка (КТП). На этих участках планируется поставка оборудования от зарубежных партнеров ОИЯИ. Данный этап заканчивается стыковкой строящегося здания коллайдера NICA с реконструируемой частью здания № 1 и старым измерительным павильоном. Третий этап – помещения системы электронного охлаждения (СЭО), а также примыкание к павильонам MPD и SPD.

По его словам, пандемия внесла корректировки в работу стройки. Команда столкнулась с дополнительными и непредвиденными задачами, решение которых требовало оперативной и слаженной работы. В условиях, когда многие специалисты ОИЯИ перешли на дистанционный режим работы, немного снизилась оперативность согласований документов и решений. Но несмотря на то что снизился темп работ из-за необходимости согласовывать какие-то действия, руководство института и руководство «ШТРАБАГ» приняли все необходимые меры для того, чтобы строительство не останавливалось ни на один день. Более того, общестроительные работы, такие как возведение кирпичных стен, металлические конструкции, кровельные работы, устройство фасадов и бетонные работы, продолжались в обычном режиме.

Технологическое оборудование коллайдера представляет собой уникальный комплекс электрофизического оснащения, которое включает источники питания систем и элементов коллайдера (силовые шкафы с преобразователями, трансформаторами, аппаратами защиты). Специалисты понимают, что имеют дело прежде всего с энергетической установкой, а значит, в первую очередь должны быть построены все трансформаторные подстанции. Активно идет строительство пяти электрических подстанций для комплекса зданий общей установленной мощностью электрооборудования 12 804 кВт (расчетная мощность по инженерному оборудованию составляет 8943 кВт). К концу июля 2020 года четыре из пяти подстанций смонтированы на площадке, и в них ведутся пусконаладочные работы. Выполнение этих видов работ производится в ранее согласованные сроки с завершением монтажа в июле 2020 года. На конец сентября планируется ввод их всех в эксплуатацию. Это сейчас для инженерного отдела генподрядчика основная задача, которую в ближайшее время необходимо реализовать. От этих подстанций мы уже начнем снабжать электроэнергией наше здание и оборудование – как инженерное, так и технологическое.

Одновременно подготовлены и переданы генподрядчику оставшиеся проекты по вводу инженерных коммуникаций непосредственно в здание. Это 43 ввода различных инженерных систем. Естественно, необходимо соблюсти все технологические процессы, чтобы не нарушить основание здания. Продолжаются общестроительные работы – монтаж металлических конструкций, фасада, кровли, отделка. На сегодняшний день основные бетонные работы закончены, остался только участок примыкания КТП к зданию № 1 старого измерительного павильона.

Примыкание каналов транспортировки пучка к зданию синхрофазотрона – один из самых ответственных участков строительства. Сложности добавили многочисленные коммуникации, отсутствие за давностью лет чертежей и схем. В буквальном смысле здесь приходилось вести земляные и демонтажные работы, изучая по факту старые коммуникации, думать и совместно со специалистами ЛФВЭ решать, что с ними делать, генпроектировщику выпускать дополнительные проекты по представленным техническим решениям – и так, шаг за шагом, продвигаться к намеченной цели.

Сделано усиление кабельной эстакады – чтобы ее сохранить, смонтированы специальные подпорки. Уже имеется проект реконструкции действующей кабельной эстакады. Затем в районе примыкания КТП к зданию старого измерительного павильона были сложности, связанные с тем, чтобы не повредить существующее здание при сносе. Соответственно, приходилось вести работы по демонтажу старых конструкций и, уже освободив участки, прокладывать под строящимся зданием закладные под инженерные коммуникации как по электроснабжению старого измерительного павильона, так и дренажные работы. На сегодняшний день фундаменты и стены каналов транспортировки пучка и примыкания к зданию выполнены.

Долгожданное событие первого этапа – сдача павильона MPD для монтажа детектора – уже на подходе. А пока инженеры института и строители приступили к совместным работам. В частности, выполнены отделочные работы в приямке павильона и завезены для дальнейшего монтажа элементы магнитопровода. Со стороны генподрядчика в приямке для детектора осталось залить антистатический эпоксидный пол. В ближайшие недели ОИЯИ сможет приступить к сбору ложемента для MPD.

Визуально строительная картина комплекса NICA выглядит внушительно. Фасад павильона MPD уже готов. Готов и фасад прилегающего к нему здания СЭО, внутри возведены и оштукатурены перегородки и стены. Предстоящие работы по другим крупным инженерным системам прокомментировал заместитель начальника ОКС Юрий Баландин. По его словам, в настоящее время идет согласование с компанией АО «ШТРАБАГ» результатов конкурса на монтаж оборудования холодоснабжения и водоохлаждения электрофизического оборудования. Подрядчик предложен; идет поиск возможностей улучшить ценообразование и начать работы, используя налоговые и таможенные льготы института. На очереди аналогичная работа по системам общеобменной и противопожарной вентиляции. Проведен конкурс, согласовываются ценовые условия.

Алексей Комольцев для журнала РЭА